Company Introduction(会社を英語で紹介してみました!)

私はアスベスト調査分析株式会社に2025年9月で入社しました。ミャンマー出身で、 現在は分析者として働いています。日本語は母国語ではないため研修では専門用語の理解に苦労する場面もありますが、その分しっかり学びながら成長していきたいと思っています。これから、現在私が働いているアスベスト調査分析株式会社を英語でご紹介させていただきます。

Asbestos Research and Analysis (ARA) was established in 2021.Our headquarters in Tokyo and multiple branches and laboratories across Japan, we provide nationwide coverage that meets the needs of a rapidly growing industry.Who are weARA is more than just a testing laboratory.We are a team of highly trained analysts and inspectors together to offer end-to-end asbestos investigation solutions.Our company is part of a larger professional group involved in asbestos countermeasures, enabling us to provide seamless support from pre-surveys, on-site inspections, sample collection, laboratory analysis and official reporting.Every analyst at ARA is committed to precision and thoroughness.To Ensure accuracy, our analysis results are double-checked by qualified professionals, minimizing the risk of oversight and guaranteeing the highest level of reliability.

Our Core ServicesAt ARA, we provide a wide range of asbestos-related services tailored to different situations and client needs.①Laboratory Analysis of Building MaterialsClients can submit samples of insulation, boards, tiles, coatings, or other materials for detailed examinations. Using specialized optical microscopes and advanced analysis techniques, our team identifies the presence and type of asbestos fibers with high accuracy.

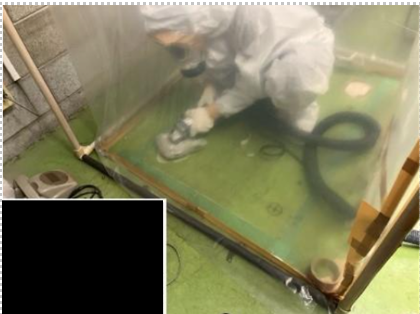

②On-site Sampling and inspectionRecognizing that proper sampling is often challenging, we send trained staff directly to buildings and construction sites. This ensures that samples are collected safely, legally and in a way that supports accurate laboratory results.③Pre-Renovation SurveyWith Japan’s legal requirements tightening each year, ARA offers a full pre-survey service that includes documents review, on-site investigation, sampling, analysis, and preparation of all required reports.This one-stop service reduces workload for contractors and buildingowners, ensuring smooth compliance with regulations.

Our commitment to Quality and Safety ●ARA places the highest value on accuracy, transparency, and responsibility. ●To maintain reliable results ●All analysis follows standardized procedures ●Each sample is double confirmed by qualified staff ●Use X-ray diffraction equipment and electron microscope to comprehensively determine presence or absence of asbestos ●Strict internal quality controls ensure consistent results

Through these efforts, we provide dependable support to clients who must make important decisions regarding demolition, renovation and environmental risks.Why our work matters Asbestos is invisible to the naked eyes, yet extremely hazardous. Even today, many buildings, especially older construction, still contain asbestos in ceilings, floor tiles, wallboards, mortars and waterproofing materials.

A single mistake in identifying these materials can lead to exposure risks for workers, residents and surrounding communities.ARA’s mission is to prevent such risks by providing accurate, scientifically sound analysis and clear, easy to understand reports. Our work may be behind the scenes, but it plays a vital role in creating safer living and working environments across Japan.Looking Toward the FutureEnvironmental regulations will continue to evolve and the demand for accurate asbestos investigation will only grow. ARA aims to become a globally recognized asbestos analysis organization by striving to improve technical skills, train new experts and enhance the quality of environmental services. We aim not only to support our clients but also to contribute to a safer and healthier society. With professionalism, experts and a strong sense of responsibility, ARA will continue to be a trusted partner in asbestos research and analysis across Japan.

Read More