建設工事の現場では、予定通りに進めたい気持ちが強い一方で、ひとつの判断ミスや手続き不足が原因で「現場が止まる」ことがあります。

たとえば――工事が始まってから「石綿かもしれない材料がある」と判明し、作業を中断。関係者の確認、追加の調査・分析、手配のやり直し。結果として、工程もコストも読めなくなる。こうした事態は、決して珍しい話ではありません。

ARA(アスベスト調査分析)は、日々その現場に関わる中で、現場が混乱する理由の多くが「誰かの悪意」ではなく、知識不足や情報の行き違いから起きていることを実感しています。

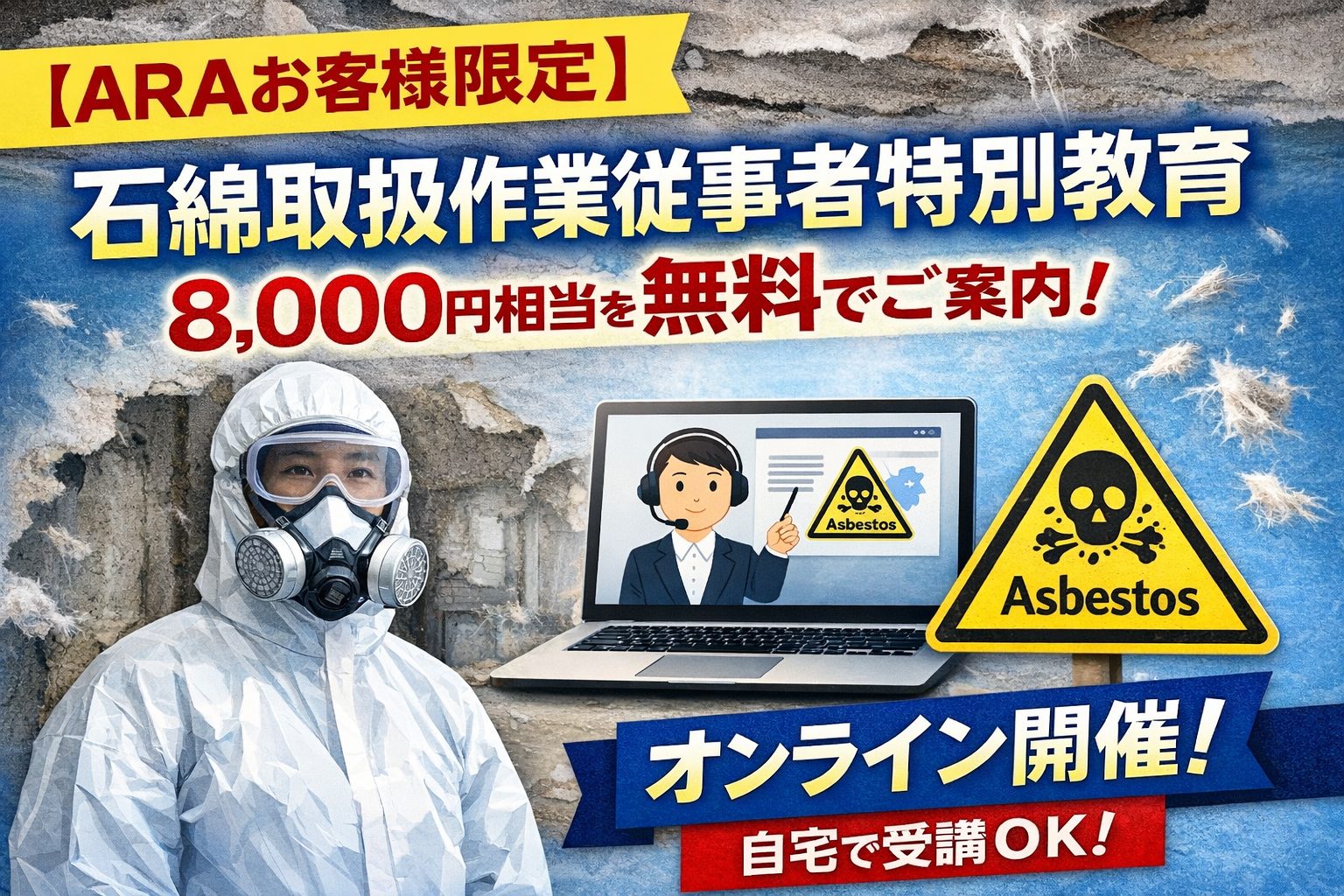

そこで今回、ARAでは【過去に一度でもお取引実績のあるお客様】を対象に、石綿取扱作業従事者特別教育(8,000円相当)を無料でご提供する取り組みをスタートします。

まず前提:特別教育=「作業主任者」ではありません

石綿に関わる現場では、よく誤解されやすいポイントがあります。それが、石綿作業主任者と石綿取扱作業従事者特別教育の違いです。

石綿作業主任者:石綿除去等の作業において、現場を指揮・監督する立場

石綿取扱作業従事者特別教育:その指揮のもとで、実作業に携わる方を対象とした教育

重要なのは、特別教育を受講しただけでは「石綿作業主任者」にはなりません。石綿作業主任者は、技能講習機関で所定の技能講習を受けて取得するものです。

今回ARAが無償でご案内するのは、あくまで「石綿取扱作業従事者特別教育」となります。

では、どんな時に「特別教育」を受けるのか?

特別教育は、除去作業を生業とされている会社様だけが受けるもの――と思われがちですが、実際にはさまざまな場面で必要になります。

ARA目線で整理すると、特に多いのは次のようなケースです。

① 除去業者として実務はあるが、新入社員に教育を入れたい

石綿除去を日常的に行う会社様では、石綿作業主任者が在籍していることも多いと思います。一方で、新入社員の入社や人員の入れ替えがあるたび、特別教育の受講対象者が増えていきます。

しかし現実には、

日程が組めない

人が抜けると現場が回らない

予算も抑えたい

という事情が重なり、「分かっているけど後回し」になりやすいのも事実です。

だからこそ、ARAがオンラインで無償提供することで、“必要な教育を、現場の負担を増やさずに実施できる”というメリットがあります。

② 除去作業はしないが、石綿の“近傍作業”が避けられない

すべての会社様が石綿除去を直接行うわけではありません。ただ、改修工事や設備工事、内装工事などでは、作業内容によって 石綿含有建材の近くで作業する可能性が出てきます。

この場合、除去作業そのものを行わないとしても、基本的な考え方を知っているだけで

不要な接触・破損を防ぎやすくなる

“止めるべき場面”の判断がしやすくなる

無用な危険を忌避し、仲間と会社を守る知識を得る

など、事故・トラブルの予防に繋がる場面が出てきます。

③ 元請・設計の立場で、打合せ力や説明力を上げたい

石綿の話は、現場の作業者だけの問題ではありません。元請企業様や設計事務所様など、現場の管理・調整側にとっても重要なテーマです。

どこが論点になりやすいのか

何を確認すべきか

特に危険な点はどこか

どのように説明すればよいか

こういった“会話の精度”は、知っているかどうかで差が出ます。

特別教育を受けることで、制度の知識だけでなく打合せや説明の場面での理解が深まるケースもあります。

④ 事前調査業務の補助として、知識の底上げをしたい

石綿特別教育を受けても、石綿事前調査ができるようになるわけではありません。

一方、石綿事前調査業務の中でも、検体採取業務など、現場では

検体採取の補助

資材の準備・補助

周辺作業の段取り補助

など、主担当ではないが関わる方が一定数います。

これら補助業務は必ずしも資格を必要としません。

しかし、石綿の基礎知識がないまま現場に入ると、注意点が腑に落ちず、結果的に意図しないミスや事故に繋がる可能性もあります。

特別教育は、こうした “現場に入る人の土台作り”としても有効です。

【ARAお客様限定】特別教育 無償提供キャンペーン概要

ARAでは、過去に一度でもお取引のあるお客様に向けて、特別教育をオンラインでご案内します。

■対象者(重要)

過去に1度でもARAと取引実績のあるお客さまは全て対象

対象コース:分析/採取分析/事前調査 のどれでもOK

人数制限なし(社内の複数名受講も可)

■提供条件(誤解なく明記)

無料提供するのは 講習(教育)そのもの

テキストは受講者側で事前に購入・準備が必要

テキスト購入先URL:https://www.kensaibou.or.jp/book_supplies/entry/004741.html

受講は オンライン限定

日時は ARA指定

他社様と相席(合同開催)になる可能性あり

カリキュラムは 既定の4.5時間

【重要】テキストは事前準備をお願いします

※本講習の受講にあたり、テキストは各自でのご準備が必要です。 恐れ入りますが、事前にご購入ください。

テキスト購入先はこちら:https://www.kensaibou.or.jp/book_supplies/entry/004741.html

申し込み方法(ARAホームページから)

お申し込みは、ARAホームページのお問い合わせフォームよりお願いいたします。内容確認後、担当より日程などの詳細をご案内いたします。

よくある質問(FAQ)

Q1. 昔に一度だけ分析をお願いしたのですが、対象になりますか?

はい、過去に一度でもARAとの取引実績があれば対象です。

Q2. 事前調査コースだけ利用したことがあります。受講できますか?

可能です。対象コースは 分析/採取分析/事前調査 すべて含みます。

Q3. 受講人数に上限はありますか?

人数制限はありません。社内の複数名での受講もご相談ください。

Q4. 受講は対面開催もできますか?

今回は オンライン限定となります。受講環境(Microsoft teams)のご準備が必須です。

Q5. 日程はこちらで指定できますか?

開催日時は ARA指定となります。複数日程の候補をご案内する形を想定しています。

Q6. 他社と一緒(合同開催)と聞くと不安です

本講習は標準カリキュラムに沿った内容で実施します。相席となる場合でも、安心して受講いただけるよう運営いたします。

Q7. テキストはARAからもらえますか?

申し訳ありません。テキストは受講者側で事前購入・準備をお願いしています。購入先URLは本文内に記載しております。

まとめ

除去工事を行う会社様でなくても、石綿の基礎知識があることで、結果的にステークホルダーを守れる場面が訪れることがあります。

今回の無償提供は、そのための“備え”の一助としてご活用いただければと思います。無料だからこそ、ぜひ気軽にお申し込みください。

✅お問い合わせフォーム用(コピペテンプレ)

件名:石綿取扱作業従事者特別教育(無料提供)受講希望

本文:株式会社〇〇ご担当者名:〇〇電話番号:〇〇メールアドレス:〇〇

ARAとの取引実績:あり(例:分析/採取分析/事前調査 のいずれか)希望受講人数:〇名受講者の職種(例):現場監督/作業員/安全担当/事務担当 など備考(任意):〇〇

上記内容にて、石綿取扱作業従事者特別教育の受講を希望します。日程のご案内をお願いいたします。

Read More